多摩大学から研究者・教育者への道 (前編)

〜二人の卒業生が語る学びと挑戦の軌跡〜

多摩大学の卒業生から、今や大学教員として教壇に立つ二人の先生をお迎えし、特別対談を実現しました。小樽商科大学教授の内田純一氏(3期生)と、多摩大学准教授の新西誠人氏(6期生)。技術者から研究者へ、そして教育者へと歩みを進めた二人が、多摩大学での学びと、その後の挑戦について語ります。聞き手は同窓会の鍋田修彦理事・副会長(7期生)です。

多摩大学との出会い、それぞれの原点

鍋田理事: お二人の多摩大学入学のきっかけから教えてください。

内田氏: 実は私、二次募集での入学なのです。3月の終わりぐらいに、二次募集をやっていた都内の大学から選びました。

新西氏: 私は中学生の頃から父親が取っていた日経ビジネスを読むのが好きで愛読していました。それと、母が野田一夫先生のファンで、大学で観光事業研究会みたいな会に入っていて野田先生のことを知っていたのです。「こんな大学あるよ」と勧めてくれて。立教じゃなくて多摩大を勧めてくれたのが運命的でした。経営の勉強がしたくて多摩大学がいいなと決めました。

内田 純一氏

鍋田理事: ゼミはどちらでしたか?

内田氏: 柳孝一先生のゼミです。野村総研出身の先生で、ベンチャーや流通の専門でもあったので、その辺りに興味があって。起業とかベンチャーの話も聞きたかったし、システムとコンサルという野村総研の二本柱の話も興味深かった。実は稼いでいるのはシステムだっていう話とか。

新西氏: 私は彩藤ひろみ先生(齋藤裕美先生。同姓同名の先生がいたため、2007年より学名として彩藤ひろみとしています)と出原至道先生、両方です。単位は1個しかくれなかったのですけど(笑)。

意外な発見、情報系への目覚め

鍋田理事: 入学してからの学生生活はいかがでしたか?

内田氏: 面白い講義が多くて結構真面目に勉強していました。経営系はもちろん情報系も。

新西氏: 経営をやりたいと思って入ったのに、経営系の成績が軒並み悪くて(笑)。すごく悪くて、全く勉強してないはずの情報系の成績がめちゃくちゃ良かったのです。「俺、選択間違っているよな」って思いました。論理的な思考が情報系には向いていたのでしょうね。字が下手だったのでキーボード入力は凄く良くて、絵も描けないので3Dだったら絵が描けるということで、彩藤ひろみ先生のCGの授業にハマりました。95年ぐらいから商用インターネットが始まって、PC-98から多摩大学ではMacに移行していく時代でした。

内田氏: 井上伸雄先生の情報通信論の授業や今泉忠先生のデータ解析の授業のことが印象に残っています。

新西氏: 彩藤先生からCGのアプリケーション側を学んで、出原先生からはCGがどうやって作られるのかという原理を学びました。出原先生はまだ助手で、東大の加藤先生とかも非常勤で来られていて、本当に豪華な教授陣でした。

新西 誠人氏

エンジニアとしてのキャリアスタート

鍋田理事: 卒業後のキャリアについて教えてください。

内田氏: アフラックに就職して、最初の3年間はネットワークエンジニアでした。本当はシステム部門になるだろうと思って就職したのですけど、予想通りシステム部門配属で。ちょうどクライアントサーバーへの切り替え時期で、それまでのダムターミナルをパソコン化して、同軸ケーブルを全部LANに変えて、全国の支社を回っていました。当時は1995年。会社にまだインターネットが入っていなかったので、それを導入する仕事もしていました。

鍋田理事: 多摩大学で学んだ知識はどれくらい役立ちましたか?

内田氏: 実は配属に多摩大学が関係していたのです。電気通信大学出身の上司がいて、「多摩大といえば井上伸雄先生だな」と言って、ネットワークチームに入れてくれたんです。その意味では、希望が叶ったのは多摩大学のおかげでした。ただ、実際にはそんなに実力があったわけじゃないので、必死で1年目は勉強しました。ネットワークスペシャリストの試験とか受けに行ったりとか。

新西氏: 私はSFC(慶應義塾大学大学院)に進学しました。彩藤ひろみ先生がSFCでも講師をされていて、「推薦してあげるよ」と軽く言われたので「お願いします」みたいな(笑)。3DCGのソフトウェアをもっとみんなが使えるようにならないかということを研究していました。

鍋田 修彦 同窓会理事・副会長

大学院からNTT研究所へ

鍋田理事: 新西さんはその後、NTTの研究所に入られたのですね。

新西氏: はい。研究所として自由度が高いという話を聞いていて、いろいろ自由にやらせてくれるのだなと思って。実はNTTから奨学金もいただいていたのです。

鍋田理事: 研究所では何を研究されていたのですか?

新西氏: 非接触ICカード、今のSuicaみたいなものの通信距離を伸ばす研究です。ガチ物理学の世界で、電磁気学とか、ビオサバールの法則とか(笑)。忘れていたことをやり直して、シミュレーションしまくるみたいな。でもNTTの研究所って、いろいろ研究は出るのですけど、それが事業に結びつかないという課題があって。しかも私が行った部署は、なぜかそこだけみんなスーツを着ているという感じでした(笑)。

北海道での転機と大学院進学

鍋田理事: 内田さんは札幌に転勤されたのですよね。

内田氏: 1998年1月1日付けで北海道に転勤しました。大手都市銀行の拓銀(北海道拓殖銀行)が経営破綻した次の年で、山一證券も同時に破綻して、本当に大変な時期でした。向こうに行ったら拓銀の後始末みたいな仕事もありました。でも、そこで転機が訪れたんです。働きながら北海道大学の大学院に通うことにしたのです。

鍋田理事: 働きながらの大学院は大変だったでしょう。

内田氏: 夜対応してくれる先生を見つけて授業を取って。正規の夜間開講じゃないのですよ。ちょうど大学院重点化という時期で、北大も全部の学部を重点化しないと研究大学として認められないという状況でした。今まで4、5人しか入ってなかったところに、50、60人入っちゃったのです。私はちゃんと勉強して入試を突破しようと思っていたのだけど、門戸がいきなり開いちゃって、なんか損した気分でした(笑)。でもその分、いろんな人がいて楽しかった。経営者みたいな人も入ってきたし、2代目経営者みたいな人も同級生にいました。

リコーへの転職と博士課程への挑戦

鍋田理事: 新西さんはNTTから転職されたんですね。

新西氏: 3年半でリコーに転職しました。SFCの先輩から「リコーで人を求めているのだけどどう?」ってメールが来て、5分後に「行きます」って返信しました(笑)。

鍋田理事: 5分ですか!

新西氏: スーツの職場が嫌だったのと、NTTではプログラミング禁止令が出ていて。プログラミングするのは子会社の人たちの役割だから、お前はプログラミングできるかもしれないけど絶対やるなって言われて。リコーでは自分でどんどんやっていけたので楽しかったです。机型の会議装置を作って、会議を支援できるようなものを開発していました。

6年9ヶ月の博士課程

鍋田理事: 博士号取得までの道のりを教えてください。

新西氏: リコーが大学院のスポンサーになってくれて、東京工業大学(現・東京科学大学)の技術経営(MOT)の博士課程に進みました。6年9ヶ月在籍しました。最大9年まで在籍できるのですけど、途中で満期退学して論文博士を取る道もあったのですが、それだとあまり行かなくなるだろうと思って、ずっと学費を払い続けました。

鍋田理事: その間のストレスは相当だったでしょう。

新西氏: 夜中3時、4時まで論文を書いたり読んだりして、朝普通に会社に行く生活で、すごく寝不足でした。頭を活性化させるために、会社の下のファミリーマートでふらふらと甘いものを買って食べる生活で、どんどん太っていきました。家族旅行に行きたいと言われても「無理」って断ったりして。妻から「いつ取るの」「もう諦めたら」とか言われて、逆にやる気を出すという(笑)。

研究者から教育者へ

鍋田理事: 内田さんはどのように教員になられたのですか?

内田氏: 修士号を取ったあとに北大の助手になったのですが、在職しながら論文博士を取りました。

鍋田理事: それはそれで大変だったでしょう。

内田氏: その後、籍を置いていた大学院に観光学の専攻を増設する準備をすることになった際にも多摩大の知識が活きました。実は多摩大学で観光関連の科目をたくさん取っていたのです。野田一夫学長(当時)がレストランホテル学科を増設しようとしていて、フードサービス論とかホテル経営論とかレジャー産業論とか、ニューオフィス論とか。その知識があったので、観光研究者や実務家のネットワークみたいなものがなんとなく分かっていました。文科省の大学設置審査委員会に増設が認可され、私はその新専攻に移籍して准教授になりました。その意味では、ずっと多摩大学の時の知識を切り売りして生きているのですよ(笑)。

母校への帰還

鍋田理事: 新西さんは多摩大学の教員になられましたが、どのような経緯で?

新西氏: リコーの上司に「ここにいても絶対偉くならないから、どこか行った方がいい」と言われて追い出されました(笑)。JREC-INという公募サイトで、ユーザーインターフェースとか人間中心設計、デザイン思考とか、まさに自分がやってきたことの募集を見つけて。どこの大学かなと思ったら、多摩大学!?って。

※JREC-IN:国立研究開発法人科学技術振興機構が運営する、研究人材のためのキャリア支援ポータルサイト

鍋田理事: 直接声がかかったわけではなかったのですね。

新西氏: みんなそう思うのですけど、公募です。彩藤先生にFacebookでメッセージを送って「多摩大の公募を出そうと思うのですけど、どう思います?」って聞いたら「出せば?」で終わり。意外とドライでしたね(笑)。

鍋田理事: そして母校に戻られた。感慨深いものがあったでしょう。

新西氏: 学生だった場所で教員として戻ってくると、見える景色が全然違いますね。立場が違う、教わる立場と教える立場でこんなにも違うんだなと。

多摩キャンパス 101号室にて

後編では、対談の途中で偶然通りかかった杉田文章副学長も加わり、現在の教育活動や学生への思い、そして多摩大学の教育の未来について、より深い議論が展開されます。教育者として今何を感じ、どのような思いで学生と向き合っているのか。また、社会人が大学院で学ぶ意義や、同窓会への期待についても語っていただきました。

<後編は10月20日に掲載予定です>

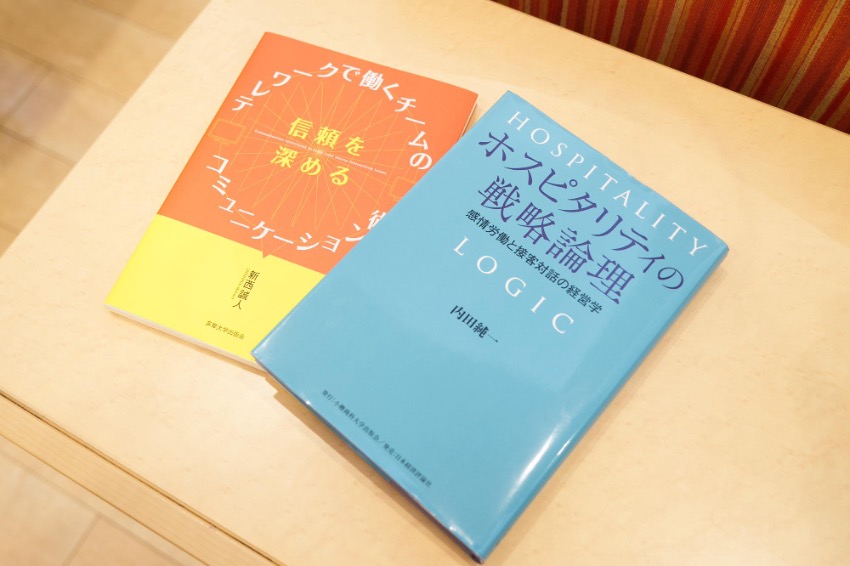

【内田純一氏プロフィール】

多摩大学経営情報学部3期生(1991年入学)

小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(専門職大学院)教授・博士(国際広報メディア)

大学卒業後、Aflac日本社(現アフラック生命保険株式会社)勤務。この間に北海道大学大学院経済学研究科修士(経営学)課程修了。2002年より大学に転じ、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院准教授等を経て2017年より現職。

【新西誠人氏プロフィール】

多摩大学経営情報学部6期生(1994年入学)

多摩大学経営情報学部経営情報学科 准教授・博士(技術経営)

大学卒業後、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。東京工業大学大学院(現・東京科学大学大学院)イノベーションマネジメント研究科博士後期課程修了。日本電信電話株式会社(NTTサイバースペース研究所)、株式会社リコー(リコー経済社会研究所)を経て2022年4月より現職。