教育者としての今、そしてこれから(後編)

〜杉田文章副学長も交えて語る大学の教育〜

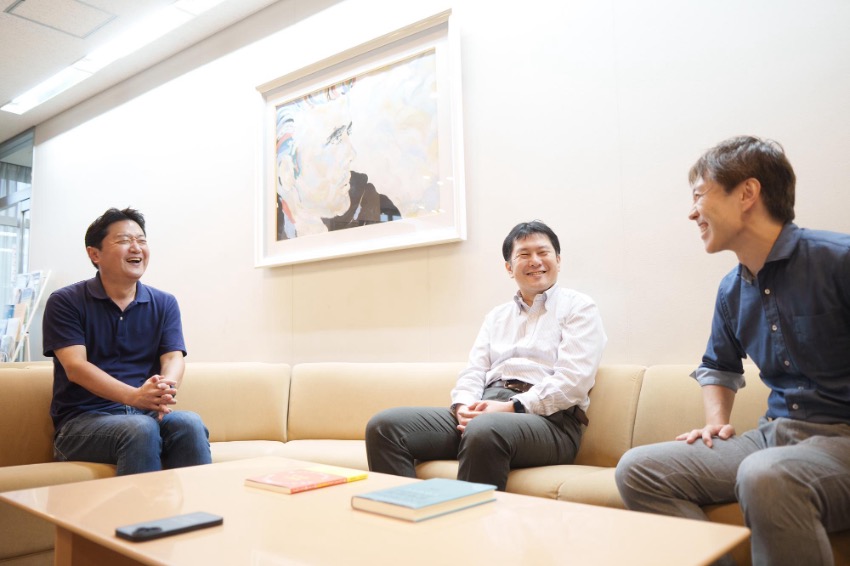

第一部の対談が盛り上がる中、偶然通りかかった杉田文章教授(現・副学長)が話に加わることに。多摩大学の教育について、より深い議論が展開されました。

偶然の再会から始まった教育論

鍋田理事: 杉田先生!ちょうど同窓会のインタビューで、今回、アカデミック領域ということで、新西さんと内田さんにお話を伺っていたところです。小樽から内田さんが来てくださって。せっかくですから、ぜひご一緒に。

内田氏: 杉田先生、お久しぶりです。実は私、学生時代にゴルフの授業を取っていました(笑)。

新西氏: 私も杉田先生のスキーの授業を取っていましたが、「覚えていない」と言われました。

鍋田理事:新西先生は多摩大学卒業生で専任教員になった第1号ですよね。非常勤講師は過去いらっしゃいますけど。母校に戻るというのは感慨深いでしょう。

専門領域の広がりと深化

鍋田理事: お二人は現在どのような科目を担当されていますか?

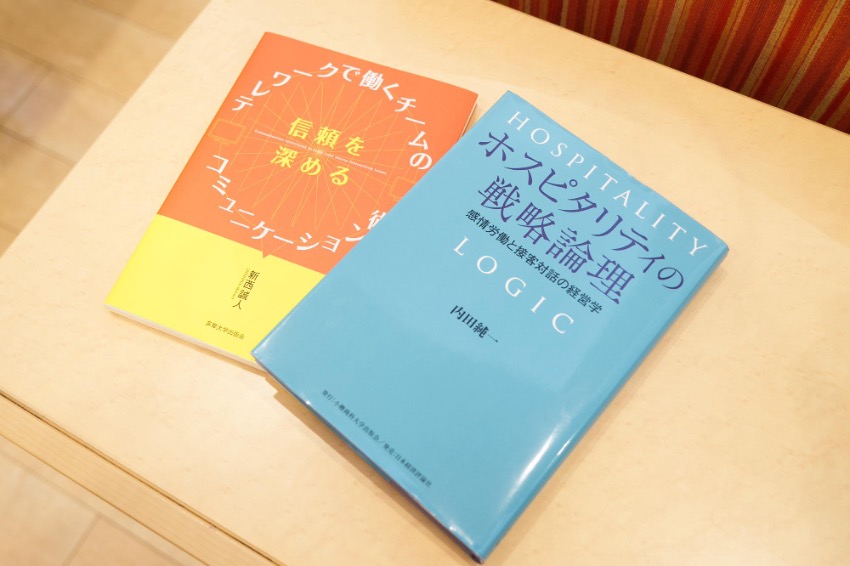

内田氏: 小樽商科大学の大学院でサービスマネジメント、学部では経営戦略論を教えています。最初は産業集積とか地域産業の活性化をテーマにしていたのですが、観光学の専攻増設で観光にシフトして、その後サービス全体に専門を広げました。10年かけてサービスのことが全部わかるようになってきた感じです。

鍋田理事: 最終的には多摩大学で学んだことに行き着いた感じですか?

内田氏: そうですね。経営大学院に移籍することを意識し始めた際に、観光だけでなくサービス全般に専門領域を拡大しなきゃいけないって考えた時、近藤隆雄先生の顔が浮かんで、会いに行っていろいろと助言をもらいました。それがなかったら、今の私はいないのですよ。まだ観光学と産業集積の研究者かもしれない。

新西氏: 私はデザイン思考とユーザーインターフェースを教えています。

杉田文章教授・副学長

学生たちとの向き合い方

鍋田理事: 現在の学生たちの特徴はどう感じていますか?

新西氏: 今の学生はスマホのフリック入力が当たり前で、レポートもそれで書きたがる。エクセルもフリックでやりたがるのですよ。絶対無理だろうと思って(笑)。

内田氏: 学生の多様性が本当に増えています。学力のレンジがむちゃくちゃ広がっていて、高い子もいるのですけど、そうじゃない子もいる。全員に満足できる授業なんて無理だろうという感じがあります。

杉田教授: スタディスキル入門という授業で、パソコンの基本的なリテラシーを1年生全員必修で学ぶようになりました。それでも苦手意識がある学生は多いですね。でも多摩大学の実学の伝統は続いていて、地域連携で学生を外に連れ出す先生も多いですよ。松本先生が奥多摩の観光開発をゼミ全体でやっていて、夏休み中も必ず多摩大生が現地のお店に張り付いているみたいな。

新西 誠人氏

授業評価と学生満足度の難しさ

鍋田理事: 授業評価についてはどのように考えていますか?

新西氏: デザイン思考の授業で「多摩大の中で一番良い授業だった」と言ってくれる人がいる反面、授業評価の平均値で見ると平均以下なのです。ハマる人にはハマる授業をやっているという感じです。

内田氏: 小樽商科大学の経営大学院は消費者意識が非常に強くて、授業評価をするとクレーマーのような意見が出てくることも多いです。顧客との共同生産という概念を授業で教えながら、「消費者意識ばかりで価値を共創しようとする姿勢がないと、得る価値は少ないのだぞ」って説得するんですけど、結局は価値を享受する姿勢にとどまってしまう人も多い。

杉田教授: VOICE(授業評価)自体が、もともとは多摩大学が始めたものですけど、今じゃやらないなんて許されない時代になっちゃいました。ポイントはどのように結果を読むかですよね。満足度調査って企業でも難しいし。

内田 純一氏

実学教育の現在形

鍋田理事: 多摩大学の実学教育は今どのような形で展開されていますか?

杉田教授: 地域との連携協定がとても増えています。教育目的ではやっているわけではないプロジェクトに学生を参画させることで学生が育つ。これは本当に今すごくできていると思います。

鍋田理事: 同窓会としても寄付講座を検討しているのです。OBで経営の第一線で活躍しているメンバーがいますから。

新西氏: それはいいですね。今、MPコース(Marketing Psychology先端的マーケティング心理コース)という選抜した20人くらいの学生しか入れないコースがあって、先生たち5、6人で鍛えるというのがあります。データ処理とかもやるので、ゲスト講師として来ていただくこともできると思います。実践の場があると多摩大生は張り切りますよね。実学の多摩大学という思いがあるので。

鍋田 修彦 同窓会理事・副会長

大学院で学ぶ意義

鍋田理事: 多摩大学の卒業生は社会人になってから大学院に進む人が多いですが、その意義についてどう思われますか?

新西氏: 大学院は同じ志を持つ人とのネットワークを作る場です。普段では会えないような人、でも同じところに興味がある人に会える機会で、卒業してからも関係性がすごくいい感じで続けていくことができる。あと、その分野の専門家の授業を受けられる。講演会とか呼ぼうとしたら何十万もかかる人の授業を受けられるわけです。コスパがめちゃくちゃいい(笑)。

内田氏: 大学という装置をうまく使いながら、社会で生きていくためのヒントを得る場所だと思います。知識を得ることが先じゃなくて、社会で生きていくことが先にあって、そのためのヒントを得る。あと、多摩大学の卒業生なら二度楽しめるかもしれません。多摩大学の先生って教えることが上手で、研究者の自分と教育者としての自分を分けている先生が多かった。だから、学生が実学を学ぶ際に、研究というフィルターをあまり意識せずとも、実社会で役立つ知識を習得することができた。でも大学院に行くと研究を嫌でも意識しなければならなくなります。そこでサバイブすれば、アカデミックな訓練の持つ面白さも理解できるようになれるはずです。

杉田教授: 野田一夫先生は入学式の挨拶で「ここが第一志望だった奴、手を挙げろ!」と言って「挙がんないだろ、ほら!」とか言うのが定番でした(笑)。でも2年3年と経つにつれて、産業社会の本当のトップレベルの方々から学べる。その世界には人を育てるスキル、人をその気にさせて伸ばすスキルがあって、それは本当に貴重でした。

教育者としての願い

鍋田理事: お二人はこれからどんな教育者でありたいですか?

内田氏: 学生に何かに取り組んだことで生きていく姿勢を身につけてほしい。大学時代に地域との関わりでもいいし、資格の勉強でもいい。学ぶということで成長する姿勢を何かどこかで身につけてほしいんです。

新西氏: 自立した人間として生きていく力を身につけてほしい。挨拶をする、嘘をつかない、お礼を言える、そういう基礎的なところから。何もしないより何かやってみること。野田先生の「成功の反対は失敗じゃなくて何もしないこと」という言葉を今でも大切にしています。

同窓生へのメッセージ

鍋田理事: 最後に同窓生へメッセージをお願いします。

内田氏: 私は今でも困った時に多摩大学で学んだことを思い出します。学び続けることの大切さ、そして頼れるネットワークがあることの価値は計り知れません。多摩大学で学んだことは、何年経っても生きています。

新西氏: 同窓生の皆さんも自分の力で生きていくことを大切にしてほしい。学び続ける機会はいくらでもあります。大学院でもいいし、何か新しいことにチャレンジすることでもいい。動くことが大事ですね。

杉田教授: 同窓生の皆さんが現役学生に実践的な学びを提供する機会があれば、それは学生にとっても、OBの皆さんにとっても価値があると思います。多摩大学の実学と学際性のバランス、これからも大切にしていきたいですね。

鍋田理事: 今日は貴重なお話をありがとうございました。技術者から研究者へ、そして教育者へと歩まれたお二人の話から、学び続けることの意義を改めて感じました。杉田先生も加わっていただいて、多摩大学の教育の本質が見えた気がします。

多摩キャンパス 図書館にて

【内田純一氏プロフィール】

多摩大学経営情報学部3期生

小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(専門職大学院)教授・博士(国際広報メディア)

大学卒業後,AFLAC日本社(現アフラック生命保険株式会社)勤務。この間,北海道大学大学院経済学研究科修士(経営学)課程修了。2002年より大学に転じ,北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院准教授等を経て2017年より現職。

【新西誠人氏プロフィール】

多摩大学経営情報学部6期生

多摩大学 経営情報学部経営情報学科 准教授・博士(技術経営)

大学卒業後、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。東京工業大学大学院(現・東京科学大学大学院)イノベーションマネジメント研究科博士後期課程修了。日本電信電話株式会社(NTTサイバースペース研究所)、株式会社リコー(リコー経済社会研究所)を経て2022年4月より現職。

【編集後記】

「多摩大学で学んだことが、今でも私の研究と教育の土台になっています」。内田氏が語ったこの言葉に、多摩大学の教育の真価が表れている。学生時代に身につけた知識や考え方が、20年以上経った今も彼らの専門性を支え、新たな分野を開拓する原動力となっているのだ。

新西氏が母校の教壇に立つことになった経緯も興味深い。公募で偶然見つけた募集要項が、まさに自分がキャリアを通じて培ってきた専門分野と完全に一致していたという。そして今、かつて学んだ教室で、後輩たちにデザイン思考やユーザーインターフェースを教えている。「教わる立場と教える立場でこんなにも違うんだ」という新西氏の言葉には、母校への深い愛情と、教育者としての新たな発見が込められている。

偶然参加された杉田副学長の温かな視点も加わり、多摩大学の教育理念である「実学性と学際性、そして人を育てる力」の普遍的な価値が浮かび上がる対談となった。野田一夫初代学長の「成功の反対は失敗じゃなくて何もしないこと」という言葉は、今も卒業生たちの行動指針として生き続けている。

インタビュー実施日:2025年9月 編集:11期・埜口輝之助(同窓会理事)